| 総合案内 | 0235-24-1048 |

|---|

| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |

|---|

| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |

|---|---|

| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |

| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |

- ホーム

- 環境管理センターブログ

- バッハの時代にピアノは無かった

バッハの時代にピアノは無かった

2023/08/25

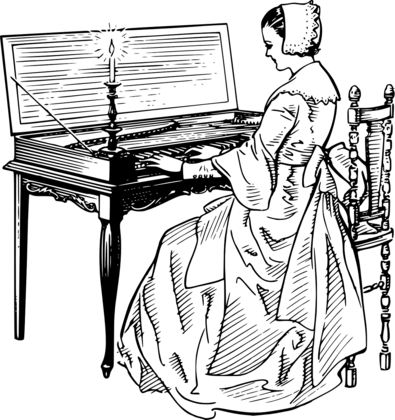

今日意外な事実を知りました。バッハ(ヨハン・セバスティアン・バッハ 生1685年ー没1750年)、言わずとしれた稀代の作曲家でG線上のアリアなど数々の名曲を遺しており、生涯に1000曲以上もの楽曲を作曲しました。

そんな彼が何で作曲していたのか、ギターという説なども聞いたことがありますが、クラヴィコードやハープシコード=チェンバロだったのだと、本日初めて知りました。それは何故か、ピアノが存在しなかったから。

ピアノはイタリアのハープシコード製作者によって1709年に発明されたという記録があるとのことですが、バッハの時代無くはなかったのですが、メジャーな楽器ではなかったのでしょう。その後ピアノが鍵盤楽器の王様となるのは19世紀に入ってから。その恩恵はベートーベンやジューベルト・ショパンなどの作曲家が受けることとなります。ハープシコード=チェンバロは15世紀ー18世紀に掛けてのヨーロッパでは最重要鍵盤楽器ですから、バッハの時代はハープシコード=チェンバロ末期だったことが分かります。

そんなこととはつゆ知らず、バッハの楽曲、みんなピアノで弾いていますよね。その状況を作曲者であるバッハから見たら、ちょっとそれは違うんだよな〜などと思っしまうのかもしれません。

物には歴史があります。その歴史を知っていて使うのか、知らずに使うのか、見た目だけのファッションで使うのか。使えれば良いという考え方もありますが、歴史を知ればもっと愛着も湧くはずですから、興味を持つ・知るというアクション大事にしたいですね。バッハの場合はその楽曲の歴史でしょうか。知れば知るほど湧いてくるのが愛着ですね。

関連エントリー

-

805/1000 鈍刀を磨く人生

「鈍刀を磨く。」という言葉を知った。自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。どこか意識が高い感じもするし、成

805/1000 鈍刀を磨く人生

「鈍刀を磨く。」という言葉を知った。自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。どこか意識が高い感じもするし、成

-

807/1000 空き家と積雪

今日は立春ということで、日差しがほんの少しだけ柔らかく感じられる一日だった。今年は、凍てつくような寒さというほ

807/1000 空き家と積雪

今日は立春ということで、日差しがほんの少しだけ柔らかく感じられる一日だった。今年は、凍てつくような寒さというほ

-

807/1000 最後の40代を丁寧に

鶴岡市から山形市までは、およそ90km。車で走ると、だいたい2時間ほどかかる。普段は庄内総合支庁に伺うことが多

807/1000 最後の40代を丁寧に

鶴岡市から山形市までは、およそ90km。車で走ると、だいたい2時間ほどかかる。普段は庄内総合支庁に伺うことが多

-

809/1000 ロックスターのサブスクマーケテイング

ロックスターには、つい神秘を求めすぎてしまう。ずっと不良で、心に傷を負っていて、社会にうまく回収されず、それで

809/1000 ロックスターのサブスクマーケテイング

ロックスターには、つい神秘を求めすぎてしまう。ずっと不良で、心に傷を負っていて、社会にうまく回収されず、それで

-

811/1000 グルテンフリーと霜焼けの意外な関係

この冬、私にとってはっきりとした変化があった。毎年、足の指が凍傷レベルの地獄の霜焼けに悩まされてきた。歩くのが

811/1000 グルテンフリーと霜焼けの意外な関係

この冬、私にとってはっきりとした変化があった。毎年、足の指が凍傷レベルの地獄の霜焼けに悩まされてきた。歩くのが