| 総合案内 | 0235-24-1048 |

|---|

| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |

|---|

| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |

|---|---|

| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |

| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |

- ホーム

- 環境管理センターブログ

環境管理センターブログ

556/1000 盛り上がる組織には、女性がいる。しかし

2025/05/31

最近、あらためて思うことがあります。

やはり、女性の視点や意見というのは、組織にとってなくてはならない。

これまでさまざまな会や団体、プロジェクトに関わってきましたが、

衰退していく組織には、決まって女性が少ないか、まったくいない。

逆に盛り上がっているところは、例外なく女性がちゃんと関わっている。

しかも一人や二人ではなく、半数ほどが女性という場面も多かったように思います。

実際、私が所属しているある会も、

女性の参加が多かった時期は、会の空気が明るく、行事も盛況で、自然と人が集まってきた。

けれど、女性の参加が減っていくと、どこか空気が重く、

話が内向きになり、発信も減り、停滞感が漂うようになった。

やはり女性は「盛り上がっているか、沈み始めているか」という

組織の“温度”に敏感なのかもしれません。

空気が淀んできたな、もうここでは力を発揮できないな、と感じたら、

潔く距離を取る。次に行く。

その切り替えの速さが、組織の新陳代謝を促しているようにも見えます。

一方、男性はどうかというと──

プライドや義理がブレーキになって、なかなか抜けづらい。

「俺が抜けたら困るだろう」とか、「最後まで責任を果たさなきゃ」と思って、

ときに身動きが取れなくなることもあります。

だから私はやっぱり思うのです。

組織には、女性が必要だ。

柔らかさも、現実感も、変化に対する感度も。

女性が関わることで、組織がしなやかに、呼吸をするようになる。

…でも、女性だけでもやはりいけない。

どちらかに偏れば、バランスを欠きます。

女性ばかりの場であっても、どこかで息苦しさが出る瞬間はあります。

やはり必要なのは、多様な視点が、同じ場にあること。

そういう意味で、

「女性がいるかどうか」というのは、組織に“多様性”があるかを測る一つのバロメーターなのかもしれません。

男性と女性、それぞれの視点や価値観が、うまく補い合える場所。

私は、そういう場所にいたいと思っています。554/1000 お片づけの現場、久しぶりでグルングルン

2025/05/29

今日は久しぶりに、お片づけの現場へ。

依頼者さんのご希望で、半日だけの作業。

「1日なんて無理です…」というお気持ち、よくわかります。

やってみると、本当にそうなんです。

お片づけって、想像以上に疲れる。

実際に作業したのは3時間ちょっと。

終わってみれば、体はクッタクタ。

「これは今日もだいぶ歩いたな…」と思って歩数を確認すると、

5,500歩。たったの3.5km。

「あれ?そんなもん?」と一瞬拍子抜けするけれど、

いやいや、これは歩数じゃ測れない疲労感なんです。

片づけの現場では、ただ体を動かすだけじゃありません。

出てくるモノを見ながら、

「これは残す?」「これは処分?」「保留?」と、

ものすごいスピードで頭を回転させる。

気づけば、頭がグルングルンしてる。

中腰、しゃがみ込み、持ち上げ動作も地味に効くし、

知らず知らずのうちに、全身フル稼働。

汗だくになるほどの動きじゃなくても、

“密度”がすごいんですよね、片づけって。

それでも、現場でしか得られない感覚があります。

人とモノの関係を肌で感じて、

空間が少しずつ整っていく様子を見るのは、やっぱり好きだなと思いました。552/1000 受けっぷり

2025/05/27

お片づけや終活に関する講演のご依頼をいただくことがあります。

ありがたいことに、これまで各地でお話しする機会をいただいてきました。

事前には主催者の方と打ち合わせをし、テーマや機材の確認も済ませて会場入り。

…なのですが、これまで幾度となく、「えっ?」という出来事に出くわしてきました。

プロジェクターがない。

あるけどケーブルがない。

ホワイトボードマーカーがカッサカサで、書こうとすると音だけする。

なかには、講演料ゼロ円という潔いケースもありました。

でも、だからと言ってこちらのスタンスが変わることはありません。

機材がなければ、自分で持って行けばいい。

ケーブル、プロジェクター、マーカー、時には仙台までスピーカーとマイクセットを車で運んだこともあります。

講演は、壇上に立って話す“表の仕事”だけでなく、

「話が届く場を整える」裏の準備も含めてひと仕事だと感じています。

そして、それがうまくいくかどうかは、最終的にはやはり、

担当者の「いいものを届けたい」という気持ちにかかっている。

会場にその熱がある時は、空気も参加者も自然と前のめりになる。

反対に、ただ「やることになったからやってます」的な、消化試合のような会もあって、

正直、その空気に滅入ることもあります。

それでも、これまで十数年、どんな主催者でも、どんな会場でも、参加者が1名でも、全力でやる。

これが、私の考える「受けっぷり」です。

そして何より――

人前で話すというのは、プレゼントを手渡すこと。

その場にいる誰かに、たしかに届くように。

自分の声で届け続けたいと思います。

てなことで

講演のご依頼、お待ちしております。550/1000 インドア派の最高の日曜日

2025/05/25

今日は地区運動会の予定だったけれど、朝からしっかり雨。

中止の知らせが届いた瞬間、

「残念…」という空気の中で、ひとり静かに“ラッキー”と思っていた。

実はちょっとだけ、それなりに備えていた。

別に楽しみにしていたわけじゃないけど、

転ばないように、こっそりランニングしたり、足のストレッチもしておいた。

だからというわけではないけれど、

中止なら中止で、内心ほっとしたのは正直なところ。

ぽっかり空いた午前中、習字のお稽古へ。

この一年で、8級から1級まで進級した。

子どもの頃以来だけど、筆を持つのは意外と心地いい。

無心で書く時間が、いいリセットになる。

午後は、娘と一緒に『HUNTER×HUNTER』のアニメを観る。

作者の冨樫義博さんは山形県新庄市の出身。

山形県民としては、ちょっとした誇らしさも感じる。

作品の緻密さに感心しながら、親子で静かに並んで観る時間もまた、悪くない。

その後は、革製品のメンテナンス。

財布、名刺入れ、ベルト、バッグ。

仕事でも日常でも使う相棒たちに、オイルをなじませて、優しく拭き上げる。

使い込んでいるからこそ、手をかけるとちゃんと応えてくれる。

艶が戻る瞬間に、ちょっとだけ達成感がある。

そして今日は、会社では整理収納アドバイザー2級認定講座も開催中。

月1回のこの講座、「一生モノのお片づけスキルが1日で手に入る」がキャッチコピー。

毎回違う参加者が、それぞれの理由で受講されていて、こちらも学びが多い。

そんなこんなの日曜日。

運動会は流れたけれど、

筆を持ち、アニメを観て、革を磨いて、

予定外にじっくり整った一日だった。548/1000 進路指導セミナーで気づいた、経営にも通じる“学びの本質”

2025/05/23

先日、高校の進路指導セミナーに保護者として参加してきました。

正直なところ、事務的な説明会かなと思っていたのですが──

これが、予想に反してとても興味深く、学びの多い時間となりました。

話題の中心は、「第一志望に合格する生徒に共通する習慣」と「伸び悩む生徒の特徴」。

しかし聞いているうちに、どうしても経営目線・仕事目線で捉えてしまう自分がいて、胸の奥で何かがつながる感覚がありました。

■ 「わかる」だけではダメ。「できる」に変える

合格した生徒に共通していたのは、こんなこと。

「わかる」は通過点。「できる」までやる

「やる気」に頼らず、決まった時間に机に向かう“習慣”がある

教科書や授業を大切にする

志望校への強いこだわりと早めの決断

模試を本番のように受ける

これはまさに、できる社員・伸びる組織の行動そのもの。

やる気任せではなく、習慣と仕組みで前に進む姿勢。

基礎を軽視せず、明確な目標に向かって積み上げていく──。

経営の現場でも、こういう文化を根づかせたいと思わされました。

■ 一方で、「伸び悩む」人の共通点も耳が痛い

目先の点数(成果)ばかりにとらわれる

基本を軽んじる

詰めが甘くて雑

嫌なことを先送り

自分で考えずにすぐ答えを見る

続かない

まるで、うまくいかない現場あるあるのようでした。

「これ、俺にもあるな」とか、

「自分も時間に追われると、ついこうなるな」と、反省しきり。

■ 教育も、経営も、やっぱり“目的と習慣”

生徒にとっての第一志望校が、企業にとってのビジョンや中期計画であり、

日々の予習・復習が、日常業務の見直しであり、

模試が、他社との比較や市場での位置づけなのだと思います。

そして一番の本質は、「わかった」で止まらず、「できる」まで落とし込むこと。

それを“やる気”に頼らず、“習慣”として仕組みにしていくこと。

546/1000 追われる感覚と、その先にあるもの

2025/05/21

仕事は追え、と言われてきた。

実際そうしてきた時期もあったし、自分から仕掛けていくことの大切さも、身に染みている。

けれど現実には、追える時もあれば、追われる時もある。

追われる時は、とにかく視野が狭くなる。

冷静な判断ができなくなって、焦りが先に立つ。

その中で何度も、余裕を失った自分を経験してきた。

だけど最近、少し変わってきた。

追われている日々が続いていても、苦しいばかりではない。

むしろ、「ああ今、かなり追いかけてるな」と思える時が増えてきた。

そして、追われたとしても、跳ね返せる。

踏ん張れる。ちゃんと立て直せる。

何が変わったのか――

多分、「その先のゴールが見えている」からだと思う。

明確な形じゃなくても、「そこに向かっている感覚」があると、

追われている状況にも意味が生まれる。

無駄じゃないと思えるし、自分を見失わずにいられる。

最近ふと思った。

ゴールが見えたとき、多分その夢は9割がた叶ってるんじゃないか。

あとはそこまで、自分の足で進むだけだ。

544/1000 東北のT

2025/05/19

整理収納アドバイザーフォーラムin東北。

無事にリアル開催を終えることができました。

この写真は、会場に足を運んでくださったリアル参加の皆さんとの集合写真です。

みんなでしているこのポーズは、「T=東北」のT。

「Team」「Thank you」など、思い思いの意味を込めて手を揃えましたが、

やっぱり私たちがここに集まった理由は、“東北”がキーワードでした。

今回は、リアルよりも後日配信での視聴を選ばれた方が多く、

この場にいなかった仲間もたくさんいます。

でも不思議なことに、スクリーン越しでも伝わる空気があると信じています。

テーマは「命を守る整理収納」。

それぞれの地域で、現場で、家庭で、

静かに積み重ねられている取り組みを、そっと持ち寄って分かち合う時間でした。

リアルも、配信も、どちらの形でもいい。

大切なのは、「一緒に考える」という姿勢そのものなのかもしれません。

今回、南は大阪、北は青森、講師は金沢から。

遠くから、近場から、いろんなご予定を押して集まってくださった皆さん、

そして画面の向こうで配信の日を待っていてくださった皆さんに、心から感謝です。

Tは、東北のT。

でもきっと、“ともに歩く”Tでもあります。542/1000 拉致られて、漬け丼

2025/05/17

明日は、整理収納アドバイザーフォーラムin東北。

大事なイベントの前日だ。

今日は朝から、会場の最終チェック、資料の確認…のはずだった。

なのに、気づけば私は酒田港にいた。

なぜか海鮮市場に拉致られていたのだ。

「ちょっと腹ごしらえしよう」と言われ、気づけば席に座り、あたかも当然のようにメニューを開いていた。

ところが、目当ての漬け丼は売り切れ。

「あぁ、やっぱり人気だもんな」と思っていたら、連れがさりげなく一言。

「大丈夫、大丈夫。俺、ここ常連だから」

すると、あっさり漬け丼が出てきた。

え、え? そういう世界?

港町って、そういうルールなの?

心の中でツッコミながら、目の前の漬け丼を頬張る。

もちろん、美味しい。港の味、常連パワーの味。

明日の準備がどうとか、段取りがどうとか、そんなことはしばし忘れた。

たまには、こんな“拉致られ朝ごはん”も悪くない。

というか、こういう一杯こそが、明日への活力なんだろう。

常連の顔の広さに敬意を表しつつ、

私も整理収納界隈で、そんなふうに言ってみたいものだ。

「大丈夫、大丈夫。俺、ここ常連だから」

540/1000 田んぼに映る山と、空を舞うカモメと

2025/05/14

今日は、講演会の運営スタッフとして講師の送迎を担当しています。

少し緊張しながら車を走らせていると、ふと目に飛び込んできたのは、今だけの風景。

田んぼには水が張られ、空と雲、そしてまだ雪の残る月山と鳥海山が水面に映り込んでいました。

まるで巨大な鏡のような田んぼ。その中に山がもうひとつあるように見えて、思わず息をのんでしまいます。

そんな静けさの中、にぎやかな動きも。

田おこしが始まったばかりの田んぼに、カモメの群れがやってきていたのです。

普段は海辺にいるはずの彼らが、餌を求めて田んぼに集まるのはこの時期だけ。

しかも、田んぼへ向かうその姿は、空を高く高く舞いながら降りてくるから不思議です。

庄内の春って、こういう光景がふっと現れるから油断できません。

講師の送迎という役目の途中、ふと出会った美しい一瞬。

普段と変わらない道も、この時期の自然がまるで歓迎してくれているように感じました。

送迎も、自然も、人との出会いも、全部“今だけ”のものかもしれません。

そんなことを思いながら、今日の一日を大切に過ごしたいと思います。538/1000 春の不法投棄防止を呼びかけるパトロール始まる

2025/05/12

春らしい陽気のなか、今日は不法投棄防止パトロールへ。毎年春と秋に行われていて、県・市町・県警・廃棄物処理業者が合同で実施するものです。庄内一帯をエリアごとに巡回しており、今週は私の担当で、鶴岡市の旧櫛引町周辺を回りました。

車を走らせると、左右の田んぼではちょうど田植えの真っ最中。水が張られた田に空が映り込んで、そこに苗が規則正しく並ぶ様子は、何度見ても心が整うような美しさがあります。芽吹きの季節って、いいですね。

そんな中でも、山道を少し入ると、やっぱりありました。今回見つけたのは、ブラウン管テレビが2台。しかも、崖下です。見つけた瞬間、いつも思うのは、「なぜここに?」という疑問と、捨てることの軽さ、拾うことの重さ。

投げ落とすのはほんの一瞬。でも、それを拾いに行く私たちは命綱こそ使いませんが、ある意味命がけ。足場の悪い斜面を慎重に降りて、重いテレビをなんとか回収する作業は、見た目以上に大変です。そして、もし誰も拾わなかったら、そのテレビは土に還ることなく、長い年月をかけて自然に害を与え続けることになります。

幸い、近年は大規模な不法投棄は減ってきていて、日頃から皆さんの意識が高まっているのを感じます。それでも、まだこうして“誰かに見つからなければいい”という気持ちで投げ捨てられてしまうゴミがあるのも事実。

新緑の山のなか、キラキラと光る田んぼの風景を背に、そんな現実と向き合う一日となりました。

自然の力を借りて生きている私たち。せめて、自然を汚すことのないようにありたいですね。

536/1000 フォーラム開催まであと1週間。リハーサルを行いました

2025/05/10

整理収納アドバイザーフォーラムin東北開催まで、いよいよあと1週間。

今日は講師の家村先生をZoomにお迎えし、午後からスタッフ7名で最終リハーサルを行いました。

会の進行を支える司会のお二方は、なんとどちらもウグイス嬢のご経験あり。

その落ち着いたトーンと安心感のあるお声に、リハーサルとは思えないほど本番さながらの空気が流れました。

全体の流れを確認しながら、スライドのタイミング、映像の切り替え、言葉の受け渡し――

一つひとつに気を配りながら、画面越しにチームの呼吸を整えていきます。

家村先生の言葉には、実践を重ねてきたからこそ滲み出る力があります。

それをしっかり届けるために、運営側も真剣そのもの。

全員が「どうすれば、参加してくださる方にとって意味のある時間になるか」を軸に動いていました。

こうして本番に向けて、気持ちがまたひとつ引き締まります。

あとは、来てくださる皆さんに安心して楽しんでいただけるように、最後まで丁寧に整えていくだけ。

534/1000 靴を磨く時間、心が整う時間

2025/05/08

私は現在、靴を17足所有しています。

革靴、スニーカー、長靴、現場用の安全靴、そして事務所で履くスリッパまで含めての数ですが、どれも日々の暮らしの中で役割があり、それぞれにちゃんと出番があります。

そのうち7足は革靴です。

先日の日曜日、その革靴たちをまとめて手入れしました。

クリームを入れてブラシをかけ、クロスで磨き上げる。そんな時間は、靴だけでなく自分の気持ちまで整えてくれるような不思議なひとときです。

その中で、黒の内羽根式の革靴が2足あることに気づきました。

どちらもきちんとした場面で使える正統派の靴。さすがに2足は必要ないなと思い、これは将来、息子に譲ろうと決めました。

リクルートスーツを着るのはまだ何年か先の話ですが、その日まで丁寧に手入れをしながら保管しておこうと思います。

というのも、革靴ってセンスだけで選べるアイテムではないんです。

サイズ感はもちろん、デザインの選び方やTPOに応じたマナーなど、気を配るポイントが多い。だからこそ、最初の一足は“親父のアドバイス”が意外と効くものなんです。

そういえば昔、一人暮らしの娘の玄関に、父親の革靴を置いておくと防犯になると聞いたことがあります。

玄関に大きめの男物の靴があるだけで、「この家には男性がいる」と思わせられる。靴って、見た目以上に多くを語る存在なんですね。

靴を磨く時間は、自分の暮らしと向き合う時間でもあります。

どの靴も、ただの履き物ではなく、日々を共に歩いてきた相棒たち。

今日も良い時間を過ごせました。532/1000 手放して、フィットする。

2025/05/06

ゴールデンウィーク、事務所掃除の第二弾は窓拭き。

高圧洗浄機を使ったことで、短時間でもスッキリとした仕上がりに。

窓がクリアになると、気分まで軽やかになります。

その勢いで、今日は持ち物の見直しも。

ブーツ2足、腕時計2本、カードケース1つ、ビジネスバッグ1つをリユースショップへ。

買うのと同じくらい、手放すことも実は楽しいのです。

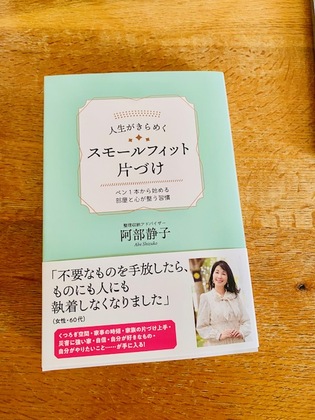

先日、整理収納アドバイザー仲間であり、

整理収納コンペティションで2年連続ともに戦った戦友・阿部静子さんが、

4冊目の著書『人生がきらめく スモールフィット片づけ』を出版されました。

その中では、モノを手放すための5つの基準が紹介されています。

傷みのあるもの

気分の上がらないもの

賞味期限を決め、それを過ぎたもの

決めた必要な数を超えたもの

使っていないもの

今回手放したモノたちは、まさにこのいずれかに該当するものばかり。

だからこそ、感謝とともに気持ちよく送り出すことができました。

空間が整うと、思考にも余白が生まれる。

今日の掃除と手放しで、またひとつ「今の自分」にフィットする環境に近づけた気がします。

ぜひ、阿部静子さんの

『人生がきらめく スモールフィット片づけ』

読んでみてください。暮らしの輪郭が、やさしく整っていく感覚に出会える一冊です。530/1000 グルカサンダルをやめて、なぜかカントリーブーツを選んだ話

2025/05/04

今年の春、買おうと決めていたのは、グルカサンダルだった。

軽やかで、品があって、都会的。

夏に向けて“正解”のアイテムだったはず。

でも今日、僕が手にしたのは、その正反対——

重たくて、無骨で、どこか泥くさいカントリーブーツだった。

なぜだろう。

最近の自分は、無難なきれいめ路線ばかりを選んできた。

「似合う」と言われるものを選び、「間違いのない」服装を続けてきた。

それも悪くない。

でも、どこかで息苦しさも感じていたのかもしれない。

誰かが言っていた。「ファッションの主導権は靴にある」と。

たしかに、靴が変わると、服の選び方も、歩き方も、目線の高ささえ変わる。

だから今日のブーツは、単なる買い物じゃなくて、

自分のバランスをちょっとだけ“ずらして”みたかったのかもしれない。

思えばここ最近、モノの選び方そのものが変わってきた。

以前は、実用性、リセールバリュー、耐久性——

“損をしないこと”が判断基準だった。

でも50を目前にして、ふと思った。

「あとどれだけ、自分の足で歩けるんだろう」と。

それからは、“育てる楽しみ”とか、“相棒”とか、

そんな目線でモノを見るようになった。

すぐに馴染まなくても、手がかかっても、

その分、味や関係が深まっていくようなものたち。

最新のスマートなガジェットよりも、

少し癖があって、でもどこか愛おしいヴィンテージカーのような存在。

これから手にするモノは、そんな“相棒目線”で選んでいきたい。

今日、カントリーブーツを選んだのは、

新しい靴を買ったというより、

これからの自分とどう歩いていくかを考えた、ひとつの決意だったのかもしれない。528/1000 玄関タイルに感謝をこめて。GWの小さな大掃除

2025/05/02

明日から6日まで、当社は4連休に入ります。とはいえ、5月5日・6日は定期収集を契約いただいている事業所様向けに、いつも通りのゴミ回収を行います。お休みのようでいて、ちょっとだけ動いている――そんなバランスの連休になりそうです。

街はすっかりお休みムード。のんびりとした空気が流れていて、信号待ちの時間でさえ、なんだかいつもより長く感じる気がします。

ひとつご注意いただきたいのが、ゴールデンウィーク期間中、当社では廃棄物の持ち込み受け入れをお休みとさせていただいている点です。例年、この時期に「持ち込みたい」というお声もいただきますが、受け入れはお休みですので、どうぞご了承ください。

ちなみに、お休みに入る前の数日は、当社への粗大ゴミの持ち込みがピークを迎えていました。お家の片付けを始めた方が多いようで、皆さんの「この機会にスッキリしたい!」という気持ちが伝わってきます。

そんな流れに便乗して、私もこの連休を使って会社の事務所をちょっとスッキリさせる予定です。ホームセンターでお掃除グッズをあれこれ買い込み、準備万端。気合いというより、ちょっとした気分転換に近い感覚です。

今回のターゲットは、テラコッタの玄関タイル。落ちにくい黒ずみを、時間をかけてじっくり磨いてみようと思っています。そして、もうひとつ気になるのがテラス。現在、そこではツバメが子育ての真っ最中。にぎやかに空を飛び交う姿を見守りながら、邪魔にならないようにそっと掃除を進めていく予定です。

-

803/1000 高いところを片づける

毎年恒例の、高所作業車でのクモの巣取り。暮れの大掃除ではどうしても手が回らず、年を越してからの作業になるのが、

803/1000 高いところを片づける

毎年恒例の、高所作業車でのクモの巣取り。暮れの大掃除ではどうしても手が回らず、年を越してからの作業になるのが、

-

805/1000 鈍刀を磨く人生

「鈍刀を磨く。」という言葉を知った。自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。どこか意識が高い感じもするし、成

805/1000 鈍刀を磨く人生

「鈍刀を磨く。」という言葉を知った。自分を磨く、という言葉は少し気恥ずかしい。どこか意識が高い感じもするし、成

-

807/1000 空き家と積雪

今日は立春ということで、日差しがほんの少しだけ柔らかく感じられる一日だった。今年は、凍てつくような寒さというほ

807/1000 空き家と積雪

今日は立春ということで、日差しがほんの少しだけ柔らかく感じられる一日だった。今年は、凍てつくような寒さというほ

-

807/1000 最後の40代を丁寧に

鶴岡市から山形市までは、およそ90km。車で走ると、だいたい2時間ほどかかる。普段は庄内総合支庁に伺うことが多

807/1000 最後の40代を丁寧に

鶴岡市から山形市までは、およそ90km。車で走ると、だいたい2時間ほどかかる。普段は庄内総合支庁に伺うことが多

-

809/1000 ロックスターのサブスクマーケテイング

ロックスターには、つい神秘を求めすぎてしまう。ずっと不良で、心に傷を負っていて、社会にうまく回収されず、それで

809/1000 ロックスターのサブスクマーケテイング

ロックスターには、つい神秘を求めすぎてしまう。ずっと不良で、心に傷を負っていて、社会にうまく回収されず、それで