| 総合案内 | 0235-24-1048 |

|---|

| ゴミ受付 | 0235-25-0801 |

|---|

| 窓口 | 8:30〜11:45/13:00〜16:30 |

|---|---|

| 電話対応 | 8:00〜12:00/13:00〜17:00 |

| 定休日 | 日・祝・土曜不定休・年末年始 |

- ホーム

- 環境管理センターブログ

環境管理センターブログ

683/1000 夏の落ち込みと秋の賑わい

2025/09/30

お片づけ業というのは、季節の波に左右される仕事です。真冬もそうですが特に夏。暑さでお片づけは敬遠されます。真夏の炎天下に汗だくで物を運び出す姿を想像しただけで、「涼しくなってからにしよう」と思うのも無理はありません。

毎年8月は売り上げが落ち込むのですが、今年は猛暑の影響もあって、なかなかの落ち具合でした。正直なところ、こちらも「この暑さで片付けは酷だよな」と思わざるを得ませんでした。

ところが夏が過ぎ、風が涼しくなってきた途端に状況は一変します。お客様からのご依頼がわんさか殺到。「やっぱり今だ!」とばかりに皆さん一斉に動き出すのです。

特に今年は、農家さんからのお仕事が熱い。倉庫の整理や農機具まわりの片付けなど、立て続けにご依頼をいただいています。やはりお米の高騰が影響しているのかは不明ですが、収益の波が追い風となり、私たちにも恩恵があったようです。

忙しさに追われるのは相変わらずですが、ふと気づけば「忙しい忙しい」と口にすることが少なくなっていました。昔は当たり前のように漏れていたのに、最近は言わなくてもやっていける。ちょっとした余裕が出てきたのかもしれません。そんな自分が気に入っています。681/1000 副交感神経100%の週末

2025/09/28

この週末は、無印良品酒田がある「いろは蔵パーク」で開催されたイベントに参加し、まるで店員さんのように2日間そこに身を置いていました。おかげさまでイベントは無事に終了し、たくさんの方に足を運んでいただけたことに感謝しています。

合間には、人の流れを眺めたり、パーク内をぶらぶら歩いたり。会社と自宅の往復から少し離れた世界に身を置くと、それだけで気分転換になります。

パーク内にはカルディコーヒーファームやスーパーの「といちや」もあり、といちやのお弁当やお惣菜は鶴岡市民には新鮮。お寿司なんかは港町らしい品揃えで、さらに焼き鳥の「ぼんじり」まであって、これがまた美味しい。実は大好物なので、思わずニヤけてしまいました。カルディのオリジナルブレンドの豆も初めて試してみたのですが、ほのかに甘い香りがして、予想以上に好みの味。こういう小さな出会いが嬉しいものです。

さらに面白かったのが、ストレスチェックの機械。試しに計測してみると、副交感神経100%。どうやらかなりリラックスしていたようです。まさにタイトル通り「副交感神経100%の週末」。肩の力を抜いて、食べて、歩いて、笑って、仕事の一環みたいなイベントだったのですが、そんなひとときが暮らしにとって大切なアクセントなのだと感じました。679/1000 ペーパーレス時代に紙で挑む

2025/09/26

こちらの写真は、当社のラテラルキャビネットの引き出し。

今月から始めた、ちょっとした実験の風景です。

通常、個別フォルダーには書類をそのまま入れていくのが一般的です。しかし今回私たちが取り組んでいるのは、B5の紙を三等分にして、それをクリップでまとめ、フォルダーに収納するという方法。

ペーパーレス化が著しい昨今に、わざわざ紙を用いる情報管理、社内でも異論がありました。ですが電子化には時間がかかる。その時間がもったいないと判断し、まずは実験的に始めてみたのです。

情報をタイムリーに、そしてコンパクトに小分けして収集し、保管し、必要に応じて活用する。そうしてみると、紙の手触りや視覚的な一覧性がむしろ強みになっていくことに気づきます。

つまり、ファイリングとは単なる保存ではなく、「情報を資源として生かすこと」。引き出しの中で眠るフォルダーの一枚一枚は、ただの紙切れではなく、現場の知恵と工夫が詰まった“資源”なのです。

ペーパーレスか、紙かその二者択一ではなく、いま必要なのは「どう資源に変えるか」という視点なのかもしれません。677/1000 妻は夢の中、私は8番出口の中

2025/09/24

今日は妻のリクエストで、二宮和也くん主演の話題作『8番出口』を観に行きました。

公開前から「これ観たい!」と強く言っていたので、私も楽しみにしていたのですが、開始30分でまさかの展開。隣を見ると、妻がすやすやと夢の中。しかも緊迫感あふれるシーンをBGMに、気持ちよさそうに舟を漕いでいるのです。

「え? これあなたが選んだんじゃなかったっけ?」と心の中でツッコミを入れつつ、私はスクリーンに釘付け。

「あ〜どんな結末になるんだろう。きっとモヤモヤさせて終わるラストなんだろう」なんて想像しながら観ていましたが、どうだったかはネタバレになるのでやめておきましょう。

劇中『シャイニング』を思わせるようなオマージュにニヤリとしたり、じわじわ迫るホラー的な息苦しさと「志村うしろ、うしろ」みたいなベタさもいい。

なにより、メトロの中というシンプルすぎる設定と人間関係の中で「どうやってストーリーを展開するんだろう?」というワクワクが最後まで続いたのが印象的です。

ただこの中に、人生の縮図なんかも見えてきたりするから不思議でした。

次のステップや何が正解なのか全くわからなくなったり、思わぬ助っ人が現れたり。

味方と思いきや敵だったり、絶望からまた立ち上がったり…。

そんな揺さぶりが次々と訪れる感覚が、この映画の面白さをより強くしていました。

さらに、作品のあちこちに様々なギミックが散りばめられているようで、「もう一度観たら、また違った楽しみ方ができそうだな」と思わせてくれる余韻が残ります。

結局、ラストまでしっかり観たのは私一人。映画の感想を語り合うつもりが、妻の第一声は「ちょっと意味がわからなかった」でした。

私は「意味なんてないよ」と答え、予告編まではしっかり観ていた妻は、「次はアバターを観たい」と申しております。映画っていいね。

675/1000 対立から生まれる融和

2025/09/22

先日、車をぶつけてしまった。ほんの一瞬の不注意だったのだが、「ああ、やってしまった」と胸の奥に冷たいものが広がった。その瞬間、ふと先輩の言葉を思い出した。

「あなた、最近、誰かとぶつかってない?」

冗談のように言われた言葉だったが、なぜか強く心に残っている。車の接触と、人と人との関係における「ぶつかり」。まったく別物のようでいて、実はよく似ているのかもしれない。そして、この事故には何か意味があると本気で考えた。

思えば、知らず知らずのうちに対立を生み出してしまっていた。自分では真剣に向き合っているつもりでも、相手からすれば押しつけに聞こえたり、言葉の選び方ひとつで距離をつくってしまったりする。小さな衝突が積み重なれば、大きな溝になることだってあるのだ。

けれども、ぶつかりを完全に避けることはできない。むしろ大切なのは、その後どうするか。車なら修理や調整をして再び走り出すように、人間関係もまた、修復の過程を通じて強さや深さを得ることがある。

融和とは、相手と同じになることではない。違いを認めたうえで互いに歩み寄り、新しい調和をつくり出すことだ。ぶつかったからこそ見える景色があり、その先にこそ本当の融和があるのだと思う。

だから私は、この小さな事故を通して改めて心に刻んだ。対立は避けられない。けれど、対立を通じて融和に至る力を持ち続けたいと。人も社会も、その繰り返しの中で前へ進んでいくのだろう。673/1000 見積書に込める“ひと手間”

2025/09/20

空家の整理やごみ回収など、日々さまざまな見積書を作成しています。ご依頼いただく場合もあれば、そのまま流れることもある。すぐに決まることもあれば、三年後に連絡をいただくこともあります。

特に空家の整理は、ご依頼が数年後というケースも多い。その間、記憶の片隅に留めておかなければなりません。もちろん写真で記録も残しますが、それだけでは足りない。

そこで私が大切にしているのが、二つの“ひと手間”です。

一つは電卓を叩くこと。

見積書は自動で合計が算出されます。だから電卓で改めて計算する必要は本来ありません。それでも電卓を叩くことで、数字がただの羅列ではなく、頭に実体として刻み込まれるのです。これは私にとって、見積書に自信を与える儀式のようなものです。

もう一つは一日寝かせること。

完成した見積書をすぐ提出せず、一晩置く。翌日あらためて見直すことで、客観的に判断でき、ミスや改善点に気づけることが多々あります。

こうした“ひと手間”は、きっと多くの方も自然とやっていることかもしれません。

だからこそ、見積書というのはただの数字合わせではなく、人と人との信頼を形にする大切な書類なんだと感じています。671/1000 安全運転を、改めて胸に刻む

2025/09/18

日暮れが早くなり、19時にもなればすっかり真っ暗。気温も20℃を切り始め、秋の気配が漂うこの頃。そんなある日の夜、お客様の所で社用車をぶつけてしまいました。

相手はコンクリートブロック。幸い、相手に損傷はありませんでしたが、こちらの相棒プリウスくんはかなりの深傷を負ってしまいました。助手席側のドアの死角にちょうど隠れるその障害物。注意していたつもりでしたが、結果として「つもり」で終わってしまったのです。

日頃、口癖のように「安全運転・安全作業」とスタッフに声をかけているだけに、当の本人がこんなことになると、示しがつかないなと強く反省しました。やはり一番のハードルは、自分の中のプライドだったのだと思います。社長である自分が事故を起こしたと認めるのは、正直なところ気恥ずかしいものがありました。

それでも、そこを押さえて今朝の朝礼では状況を詳しく話し、皆にお詫びしました。隠さずに共有することで、同じ失敗を繰り返さないための学びにもなり、私自身も少し肩の力が抜けました。

事故というのはいろんな偶然が重なって起こってしまう。不思議といえば不思議、でも結果は事実で後戻りはできない。だからこそ、やはり気を引き締めて、ハンドルを握ることが大切だなと感じています。669/1000 ストロングスタイルで聴く、スタッフ面談

2025/09/16

先週から続けてきたスタッフとの一対一面談も、いよいよ明日で最終日。

30名弱のスタッフそれぞれと向き合い、一人あたり10分の予定を組んでいるのだけれど、実際には30分、時には2時間を超えることもあります。気がつけば、その人の思いや日常、これまで見えていなかった本音までが、どんどん溢れ出てくる。そんな時間が嬉しくて、ありがたくて、私にとっても学びのひとときです。

20代から60代まで、幅広い世代のスタッフと向き合う面談は、まるで人生をザッピングしているような時間。

若い衆の話を聴けば、「俺にもこんな時期があったな、あの頃はまだガキだったな」と自分の過去を思い出す。

そして先輩世代の話を聴けば、その言葉の奥にリアルな現実と、これから自分も向き合うことになるであろう人生の重みを感じる。

一人ひとりと向き合う中で、自分の人生を行ったり来たりしているような、不思議な感覚になるのです。

これまでも数年にわたり、この面談を続けてきましたが、以前は「これだけは言わなければ」と、どこか構えて挑んでいたところがありました。けれど今は違います。作戦も操作もなし。ただ心から聴くことに徹し、真正面から受け止める。そんなストロングスタイルで臨むことが、自分にとってもしっくりきています。

相手の声をそのまま受けとめることで、私自身の心も整理されていく。骨は折れるけれど、この面談の時間はやめられない。

だからこそ、これからもストロングスタイルで聴き続けたいと思います。651/1000 最高の一杯を淹れるという、最高の趣味

2025/09/14

整理収納アドバイザーの大先輩で、私にはじめの一歩を伝授してくださった歌川えつこ先生のお導きで、仙台の「珈琲まめ坊」さんのハンドドリップ講座に参加しました。

コーヒーを淹れるという行為は、ただの作業ではなく、心のあり方そのもの。

「どんなコーヒーを淹れたいのか」「目の前の人にどんな一杯を届けたいのか」というイメージが、そのまま味に反映される。

講座で学んだのは、技術と同時に“心を込めることの大切さ”でした。

帰り道、私はもうワクワクが抑えられず、早速ホームセンターへ。

ポットやスケールなど器具を買い集め、家に帰ってまめ坊さんのオリジナルブレンドを淹れてみました。

一口含むと、確かに香りも豊かで、味も好みど真ん中。思わず「美味しい!」と声が出るほど。

しかし、どこか違う。

講座で見たような、蒸らしのときにふわりと湧き上がる「コーヒードーム」が立ち上がらないのです。

あの瞬間の感動を再現できない。これが、まだまだ修行が必要だという証なのだと気づきました。

それでも、たった一杯のコーヒーを通して、こんなにも自分の心が揺さぶられるなんて。

湯気の向こうに見える世界は、ゆっくりと深く、私を惹き込んでいきます。

美味しいけれど未完成。完成には程遠いけれど、その道のりさえ楽しい。

インドア派の私にとって、これほど夢中になれるものはなかったのかもしれません。

最高の一杯を淹れるという、最高の趣味に出会ってしまったのです。まめ坊さんのHPはこちらhttps://www.mamebou.com

649/1000 小さな約束がつなぐもの

2025/09/12

夫婦の分断とは、何か突発的な大事件によって起こるのではなく、

日々のちょっとしたすれ違いや言葉の積み重ねから生まれるのだと思う。

「まあ、これくらいならいいか」と流した小さな違和感。

「後で言えばいい」と黙ってしまった一言。

そうしたものが見えない堆積物となり、ある日、境界線のように立ち現れる。

小さな約束を破ることによって、信頼は静かに崩れていく。

逆に言えば、小さな約束を守り続けることで、信頼は確かに築かれていく。

耳ざわりのいい言葉や大きな夢よりも、

「今日、あれをしておくよ」「任せて」といった小さなやりとりのほうが、

実は関係の土台を強くするのかもしれない。

これは夫婦に限った話ではない。

会社や事業の現場でも同じことが起こりうる。

会議で流された小さな意見。

伝えなかったちょっとした不安。

その一つひとつが積もり重なって、やがて組織を分断させる火種になる。

だからこそ、日常をおろそかにせず、

小さな約束を大切に守り続けること。

それが夫婦にとっても、事業にとっても、未来をつくる力になるのだと思う。647/1000 見栄という最大の敵

2025/09/10

「調子に乗るっていうのは、見栄を張ることだ。」

ある経営者の言葉を聞いたとき、胸にぐさっと刺さった。

商売にしても、人間関係にしても、最大の敵は“見栄”なのだと思う。商売で見栄を張れば、必要以上の投資や無理な拡大につながる。人間関係で見栄を張れば、本音を隠して余計な誤解を生んでしまう。結局、自分の首を締めるのは、自分が撒いたその見栄だ。

考えてみれば、見栄というのはコンプレックスの裏返しかもしれない。自信がないからこそ強がってしまう。お金に不安があるからこそ派手に見せようとする。孤独を感じているからこそ、友達が多いふりをしてしまう。弱さを隠そうとするあまりに、大きく見せた仮面が“見栄”という姿になるのだ。

若い頃、どうしても見栄を張らずにはいられない時期があった。やっぱり自信がなくて、空回りばかりしていた。けれど今は、少しは自信が持てるようになったのだろうか。好きなものは好きと素直に言えるし、無理に背伸びする必要もない。決して見栄なんて、もういらないように思える。

…とはいえ、そんな見栄を目の前で見せつけられると、心がザワザワすることもある。まだまだ修行が足らないな、と苦笑いしている自分もいる。

見栄は最大の敵。けれどその敵を前にして揺れる心こそ、人間らしい証なのかもしれない。645/1000 汗をかく社長面談

2025/09/08

年に二度の社長面談が始まりました。

スタッフと一対一で向き合うこの時間は、30名弱の仲間と話をする大切な機会。

正直、汗をかきます。

耳の痛いことも、ズシリと響く言葉も飛んでくる。

けれど、その一つひとつが未来に続く道を照らしてくれる。

私にとって大切なのは、皆さんを「トレーナー」だと思うこと。

トレーナーは、自分一人では辿り着けない領域まで、しっかりと負荷をかけて連れていってくれる存在。

その瞬間は苦しいけれど、終わったあとに残るのは心地よい汗と成長の実感です。

だからこそ、社長面談は汗だくになるほど価値がある。

骨が折れても、汗をかいても──それは未来へ進むトレーニングなんです。643/1000 年を重ねるのも、まんざら悪くない

2025/09/06

久々に消防団の訓練に参加した。

下駄箱の奥から20年ほど前に支給されたゴム長靴を引っ張り出して履いてみると、案の定ゴムが劣化して大きな穴が空いていた。活動服も同じく20年前の支給品。当時「歳をとるとウエストがきつくなるから大きめにしておけ」と言われて選んだズボンは、いまだにブカブカのまま。けれど今の大きめシルエット全盛時代には不思議と合ってしまう。

現場では、同級生が三人も顔を出していた。中学時代の先輩や後輩の顔もあった。ほんの数年しか一緒に過ごしていないのに、容姿はすっかり変わっていても見れば分かる。記憶と今とが自然に重なって見えるのが面白い。地域で何かが起こったとき、こうして共に動ける仲間がいることが、なんとも頼もしく思えた。

訓練のあと、上の方から「昼飯代」として1,000円を手渡された。それを握りしめ、40年近く当社でごみ収集をさせてもらっている食堂へ向かう。ご夫婦で切り盛りするその店は、たぶんもうすぐ80代。それでも現役で鍋を振っている。鶴岡には、こうした“現役世代”の店がまだまだ息づいている。

今日の厨房では、見慣れない70代くらいの男性が皿を洗っていた。親方に「〇〇さん、ご飯盛って」と声をかけられていたからアルバイトらしい。けれどレザーのボディーバッグを首から下げ、グレーのポロシャツを着たその姿は、どう見ても旅人にしか見えなかった。映画のワンシーンのようで、思わず笑ってしまう。

この店では、アラフィフの私を「あんちゃ(お兄さん)」と呼んでくれる。その響きが若い頃は小馬鹿にされているようで嫌だったが、この頃は心地いい。

若いころには気づけなかった安心や、ありがたさや、可笑しみ。

年を重ねるというのは、まんざらでもない。641/1000 ヒノキの香りと、海の叫び

2025/09/04

おばあちゃんが旅行から帰るたびに口にしていた「人を見に行ったようだった」という言葉。まさに今日の万博はその通りだった。

たった一日で、10年分くらいの人を見た気がする。

本日の来場者は15万人。入場ゲートにたどり着くまで1時間並び、さらにパビリオンでも予約待ち。まるで「並ぶ」こと自体が体験のひとつになっているかのようだった。

まずは会場をぐるりと囲む大屋根リングを散歩して、ざっくりと世界観を把握。スギやヒノキをふんだんに使った巨大な木造建築は、それだけで一つのパビリオンのようだ。木漏れ日の下を歩いていると、どこからかヒノキの香りが漂い、まるでいい感じの温泉旅館にでも居るような気分になる。結構歩いたように感じたが、万歩計は二万歩には届かなかった。

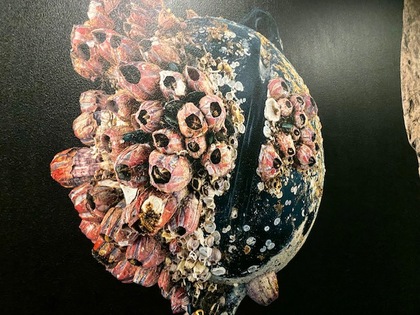

お目当ては「Blue Ocean Dome」。海洋ゴミをテーマにしたこのパビリオンは、説明文や解説は一切なく、映像と音楽だけで体験させてくれる。余計な情報がない分、海の静けさや異様さがダイレクトに胸に迫り、素晴らしい展示だった。

いま世界でリサイクルされているプラスチックはわずか9%。そして私たちは一週間でクレジットカード1枚分のプラスチックを体内に取り込んでいるとも言われている。数字だけでは掴めなかった事実が、あの暗い海の映像とともに、よりリアルな感覚となって残った。

明日は来場者が16万人に達する見込みで、開催終了に向けてさらに人の数は増えていくという。明日は鶴岡に帰る。それにしても台風が心配だ。

639/1000 雨雲が近づくたびに

2025/09/02

中学生の頃、担任の先生が言った言葉を思い出す。

「鶴岡は日本で一番、雷が多い地域なんだぞ」

あの頃の私は、なぜだか少し誇らしい気持ちになった。雷が多いことが、この町の特別な証のように思えたのだ。

それから三十年。雷は変わらず多いけれど、この頃は雨の降り方まで変わってきた気がする。降り出したと思ったら、あっという間に川のようになり、今年の夏はとうとう工場まで二度も冠水した。雨雲が近づくたびに、心がそわそわする日が続いている。

けれど幸いなことに、うちには吸引車がある。ピットに溜まった雨水もきれいに汲み上げることができるし、今日のように急なゲリラ豪雨が来ても、スタッフのみんなは当たり前のように土嚢を積んでいた。誰かが指示するわけでもなく、自然と動いてくれる。その姿を見ると、胸の奥がふっと温かくなる。

サイレンが鳴ったり大雨が降り出したりすると、なぜだか血がさわぐ。そんな自分がおかしい。-

787/1000 必要なのは、答えではない。変化だ

お片づけの現場に立っていると、ときどき首をかしげることがある。なぜ、この家のボトルネックが見えないのだろう。な

787/1000 必要なのは、答えではない。変化だ

お片づけの現場に立っていると、ときどき首をかしげることがある。なぜ、この家のボトルネックが見えないのだろう。な

-

789/1000 面接官を仰せつかった夜

末の娘の高校受験が近づいている。学校でも面接練習が始まっていて、どうやら娘は「模範的な回答」を一生懸命、覚えて

789/1000 面接官を仰せつかった夜

末の娘の高校受験が近づいている。学校でも面接練習が始まっていて、どうやら娘は「模範的な回答」を一生懸命、覚えて

-

891/1000 見えない壁をぶち壊す

当社ではここ数年かけて、事務所の書類をすべて見直してきた。棚にあるもの、倉庫にあるもの、個人の机の中にあるもの

891/1000 見えない壁をぶち壊す

当社ではここ数年かけて、事務所の書類をすべて見直してきた。棚にあるもの、倉庫にあるもの、個人の机の中にあるもの

-

793/1000 夢が手触りを持った日

令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして

793/1000 夢が手触りを持った日

令和七年一月一日。私は七つの目標を立てた。手帳の最初のページに書いたそれらは、正直に言えば、かなりぼんやりして

-

795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい

人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ

795/1000 二度寝をやめて、マインドセットから解放されたい

人は、決めつけて楽になりたい生き物だと思う。世の中はこういうものだ、自分はこういう人間だ、今日はこういう一日だ